n la habitación de ese lugar de internación de enfermos crónicos, la imagen, no importa el tiempo que pase, se mantiene quieta. Nunca varía. O sí. El paso del tiempo profundiza, de manera imperceptible, el deterioro. Siempre se puede estar peor. Los ojos se mueven sin coordinación entre sí, con la mirada vacía, con las cuencas cada más profundas. Como el resto de la cara se contrae, pierde definición, los ojos cada vez toman mayor protagonismo. El hueso de los pómulos amenaza con abrir la piel, cada vez más tirante y gris, adherida a ellos. La boca abierta, quieta, con los labios resecos. Está acostada, plegada sobre sí misma. Karen Ann Quinlan agoniza en la institución en la que la cuidan. Esa agonía, esa muerte lenta dura diez años. Pero en el medio, su caso cambiará para siempre la concepción sobre la muerte digna y los límites de los tratamientos médicos.

Por infobae.com

Hace 35 años, el 11 de junio de 1985, moría, por fin, Karen Ann Quinlan. Tenía 31 años y había pasado un tercio de su vida en estado vegetativo, sumida en un coma profundo. Se había convertido en la persona convaleciente más famosa del mundo. Su caso había llegado a la tapa de todos los diarios y había provocado las discusiones más arduas.

Ese final había empezado una década antes, el 15 de abril de 1975.

Hacía menos de dos semanas que se había mudado. Había dejado la casa de los padres para irse a vivir con dos amigas en un pequeño departamento en el centro de New Jersey. En el último tiempo había tenido varios trabajos; con esos ahorros salió al mundo. El fin de semana tenía una fiesta y se había comprado un vestido que le gustaba mucho. Estuvo dos días seguidos sin comer para entrar mejor en él. No era gorda pero no entraba en los cánones de belleza tradicionales. Su figura era contundente y sus movimientos y gestos algo bruscos. Su madre contó que algunos la llamaban “machona”. Karen quiso que, como comenzaba una nueva vida alejada de la casa paterna, eso también cambiara. Por eso el vestido, la dieta brutal, la emoción por la fiesta del fin de semana. Al llegar al bar en el que se festejaba hizo lo que casi todos los demás. Tomó varios gin tonics e ingirió algunos Valiums. Sintió mareos, se tuvo que aferrar a la barra para no caerse. La mezcla sumada a la falta de alimentación durante casi 48 horas provocó tuvo un efecto devastador. Sus amigos la llevaron a su casa. La acostaron y ellos siguieron tomando y charlando en el living. Creyeron que se trataba de una borrachera como tantas otras; pensaron que su peor costo sería una pesada resaca. Alguien regresó a la habitación de Karen para ver cómo seguía y descubrió que no respiraba. Gritos, desesperación, un llamado a emergencias, alguien que hace respiración boca a boca. Los médicos logran revivirla, el traslado veloz al hospital, la internación en terapia intensiva. Después del alivio inicial por haber logrado mantener a la joven de 21 años con vida, llegaron las malas noticias. Karen había pasado demasiado tiempo sin respirar y esa falta de oxígeno produjo daños irreversibles en su cerebro. Se mantenía con vida gracias a la respiración artificial asistida y a la alimentación por vía nasogástrica.

Karen había sido adoptada por Joseph y Julia Quinlan a las pocas semanas de haber nacido. Luego nacieron Mary Ellen y John, sus hermanos. Los padres de Karen practicaban el catolicismo. Cuando pasaron los días y la evidencia de que su estado era irreversible, intentaron convencer a los médicos de desconectarla de la respiración mecánica. Les parecía que era el gesto humanitario adecuado; finalizar el sufrimiento y la agonía de su hija. Los médicos se opusieron. La postura, inflexible, se debía más al temor de ser acusados de homicidio que a convicciones éticas y/o religiosas. La ley obligaba a utilizar todos los medios posibles para mantener con vida al paciente sin importar cuán cruentos fueran o si podían mejorar su situación. Los Quinlan acudieron a la justicia. En primera instancia la petición fue denegada. Bien mirado, se podría decir, que el juez se sacó el problema de encima. En una especie de círculo vicioso en el que nadie quería comprometerse adujo que los médicos habían dicho que no se debía desconectar al paciente (sin tener en cuenta que esa opinión sólo buscaba evitar la acusación criminal) y que la cuestión debía fundarse en un criterio científico y no jurídico.

Pero los padres de Karen continuaron apelando. En segunda instancia sufrieron otro revés: “El hecho de que la víctima se encuentre en las puertas de la muerte, no justifica su homicidio. Existe todavía una esperanza de que todavía se recupere por más remota que parezca”, dictaminaron. Los padres no se detuvieron hasta llegar a la Corte Suprema del estado. En el camino habían pedido el consejo a Lawrence Casey, el Obispo de New Jersey, quien los apoyó con decisión: “La opinión médica especializada ha establecido que Karen Ann Quinlan no tiene una esperanza razonable de recuperación de su estado comatoso a pesar del uso de las intervenciones médicas disponibles. La continuidad de medidas mecánicas de soporte cardiorrespiratorio para mantener sus funciones corporales y su vida constituyen medios extraordinarios de tratamiento. Por tanto, la decisión de Joseph y Julia Quinlan de pedir la retirada de este tratamiento, de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica, es una decisión moralmente correcta”. En su presentación sumaron parte de una encíclica de Pío XII que se dio a conocer en 1957. Pero el caso ya no se trataba sólo de su hija. El Papa Paulo VI, contradiciendo al Obispo de New Jersey, condenó de manera contundente, sin ningún matiz, la eutanasia. Se estaba refiriendo, sin el menor lugar a dudas a la causa Quinlan. Hubo otro hecho ajeno que influyó en la cuestión y sometió a más presión a los padres de Karen y a los jueces que debían decidir. Por esos días, un hombre en Texas despertó luego de estar ocho años en coma. Mientras tanto, los Quinlan leían como los llamaba la prensa: “Los padres que quieren que su hija muera”.

Poco más de un año después del colapso de Karen, en la última instancia judicial, los magistrados de la Corte Suprema del estado autorizaron a los padres a desconectar a Karen del respirador. La votación fue unánime: 7 a 0. Se basó en el derecho a la privacidad y en la posibilidad de decidir. Los jueces dijeron que en el hipotético caso de que Karen pudiera despertar unos instantes y enterarse cuál era su estado y cuáles eran sus (nulas) probabilidades de mejora, ella tomaría la decisión de desconectarse. Y como era obvio que ella no podía hacerlo, sus padres eran las personas adecuadas para tomar semejante decisión.

A esta altura la expectativa por la resolución final de la justicia había excedido largamente el ámbito familiar. Karen Quinlan, su causa, se había convertido en tema de conversación en los más diversos lugares. La discusión ocupaba la tapa de los diarios y las revistas más importantes de todo el mundo. Por primera vez el debate sobre la muerte digna se había instalado en la sociedad. La sentencia permitiendo a los padres a desconectar a su hija recorrió el mundo.

Karen tenía reservada una sorpresa más. Cuando los médicos le sacaron la asistencia mecánica respiratoria, ella siguió viviendo. Respiraba por sus propios medios. Una vez más intervinieron los padres. Se negaron a que le sacaran la alimentación vía nasogástrica. Para ellos eran dos asuntos bien distintos. Una cosa era mantenerla con vida artificialmente a través de una aparato que la hiciera respirar y otra era el de alimentar a alguien que no podía hacerlo por sus propios medios. “Nosotros nunca pedimos que nuestra hija muriera. Lo que solicitábamos era que se restableciera su estado natural, así podía morir en los tiempos de Dios”, dijo su madre Julia Quinlan.

En ese estado, consumiéndose a paso lento, Karen sobrevivió diez años. En el momento de producirse su colapso pesaba algo menos de sesenta kilos. Diez años después, cuando finalmente murió -debido a una serie de infecciones múltiples que terminaron en una neumonía- apenas llegaba a los 29 kilos.

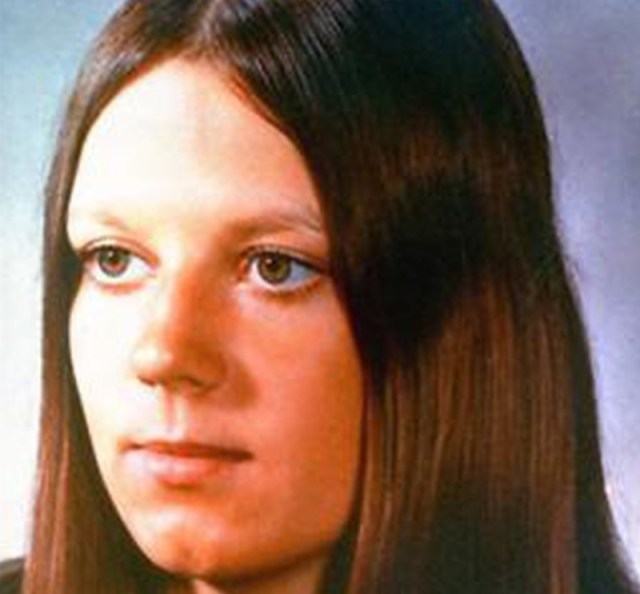

De Karen se conoció una sola foto tomada un tiempo antes del colapso. Tiene una mirada profunda, gesto serio, mejillas abundantes y un pequeño hoyuelo en el mentón. Eran otros tiempos y durante su larga internación no se filtró ninguna foto. Sin embargo, más que su cara, más que su figura, fue su nombre el que permaneció como símbolo de la pelea por habilitar la posibilidad de la muerte digna. La batalla de sus padres para lograr que ella pudiera morir sin que los procedimientos médicos alargaran el tiempo sin esperanzas fue un puntal indispensable para que esa posibilidad, la de la elección de una muerte incruenta, pudiera instalarse.

Los padres de Karen debieron soportar varias cargas simultáneas. El dolor por la pérdida de una hija, la desesperación por no poder hacer nada por ella y no poder despedirse definitivamente de ella, la presión de los medios, la pelea judicial y el peso de que su historia, su pérdida desesperante, se convierta en un caso de interés público, en una cuestión que excedía largamente la vida familiar. Tal vez, en este último aspecto, hayan encontrado la fortaleza para seguir adelante. De esa manera encontraron, tal vez, el motivo para continuar la lucha.

El caso aunque se asocia a simple vista con la eutanasia, tiene con esta algunas diferencias. Fue por eso que los padres de Karen decidieron que no se le quitara la alimentación, por eso cada cumpleaños de su hija celebraban una pequeña ceremonia religiosa en su habitación. Ellos lucharon contra la desproporción, contra el encarnizamiento. Eran años en que la medicina estaba expandiendo sus límites a velocidades impensadas poco antes. Por lo tanto, esos avances también provocaban que se plantearan cuestiones éticas que antes no habían surgido y a la que había que darles respuesta.

Luego de su muerte se realizó una rigurosa autopsia para desentrañar cuál era el tipo de daño que había sufrido su cerebro por esos largos minutos sin oxígeno, cuál había sido la causa de su estado vegetativo y de su prolongada sobrevida. Los patólogos descubrieron que el daño principal no se alojaba en la corteza del encéfalo como habían creído inicialmente sino en el tálamo que había sido destrozado por la hipoxia.

Se filmaron algunas películas narrando el caso y la contienda judicial. Su madre publicó tres libros. Dos de ellos fueron grandes best sellers. Con el dinero recaudado por derechos de autor, los Quinlan crearon una fundación para ayudar a enfermos terminales.

Karen Quinlan colapsó a los 21 años y permaneció en coma durante más de diez años. La batalla legal que mantuvieron los padres para que la medicina no utilizara métodos extraordinarios para alargar una vida sin esperanza sirvió para instalar la cuestión, para que se pensara sobre ella y para humanizar ese aspecto de los cuidados médicos. Ese es su incuestionable legado de Karen Quinlan y el de su familia.